パターンオーダーとは?

企業ユニフォームは、従業員の働きやすさや企業イメージに直結する大切な要素です。しかし「既製品では他社と似てしまい個性が出せない」「フルオーダーは予算的に厳しい」といった悩みも多く聞かれます。そんな中、コストを抑えつつもオリジナル感を出せる方法として人気を集めているのが「パターンオーダー」です。

ここでは、パターンオーダーの魅力と注意点を整理し、導入の流れまで具体的にご紹介します。

パターンオーダーとは?

パターンオーダーとは、既存の型紙(パターン)をベースに、サイズやデザインの一部を調整して仕立てる方法です。既製品のようにすぐ手に入る手軽さと、フルオーダーのような自由度の高さのちょうど中間に位置するといえるでしょう。丈や袖の長さ、ウエスト周りなどを調整できるため、既製品では得られないフィット感を実現できます。

一方で、型紙そのものを一から作るわけではないため、体型のクセを細かく反映させることは難しい面もあります。それでも「コストを抑えながら自分に合ったユニフォームを作りたい」という企業や個人にとって、バランスの取れた選択肢として人気を集めています。

フルオーダーとパターンオーダーの違い

フルオーダーは、型紙から完全に設計し、素材・デザイン・細部の仕様まですべて自由に決められる方法です。体型のクセや動き方に合わせて細かく調整できるため、フィット感や仕上がりの完成度は非常に高くなります。その反面、制作工程が複雑で時間もかかり、コストも高額になりがちです。

一方のパターンオーダーは、あらかじめ用意された型紙をベースにサイズや一部デザインを調整するスタイル。フルオーダーほどの自由度はないものの、納期が短く価格も比較的抑えられ、気軽にオリジナリティを取り入れられるのが魅力です。目的や予算に応じて、どちらが適しているかを選ぶことが大切です。

カスタムオーダーとパターンオーダーの違い

カスタムオーダーは、既存の型紙をベースにしながらも、素材やカラー、ポケットやボタンの形状など、複数の仕様を自由に選べる点が特徴です。いわば“選択肢が豊富なセミオーダー”のような位置づけで、完成品により個性を出しやすいスタイルといえるでしょう。

一方、パターンオーダーは基本的にサイズや丈の調整が中心で、デザインの自由度は限られます。大きなシルエット変更や細かな仕様の追加は難しい場合が多いのです。そのため「デザインのオリジナリティを重視するならカスタムオーダー」「費用を抑えつつ体に合った着心地を得たいならパターンオーダー」と、目的によって選び分けるのが効果的です。

パターンオーダーのメリット

コストパフォーマンスの高さ

パターンオーダーの最大の魅力は、コストを抑えながらも既製品以上の満足感を得られる点にあります。フルオーダーのように型紙をゼロから作成する必要がないため、設計にかかる手間やコストが省かれます。体型に合わせた微調整やデザインの一部変更が可能なため「既製品では物足りないが、フルオーダーほどの予算はかけられない」という企業や個人にosusum。費用対効果が高く、限られた予算の中でオリジナリティを追求できるのが大きな強みです。

納期が比較的短い

フルオーダーでは型紙の設計や仮縫いなど複雑な工程を経るため、完成までに数か月かかることも少なくありません。これに対してパターンオーダーは、既存の型紙をベースにするため工程が簡略化され、納期を短縮できます。一般的には数週間から1か月程度で仕上がるケースが多く、繁忙期に合わせてユニフォームを揃えたい場合や新規事業の立ち上げに間に合わせたいときにも重宝します。スピード感を重視する企業にとって大きなメリットといえるでしょう。

オリジナリティが出せる

既製品では選べる範囲が限られており、他社と似た印象になってしまうリスクがあります。しかしパターンオーダーでは、生地やカラーの選択、ロゴの配置、ポケットの形状などをカスタマイズできるため、企業独自の個性を表現できます。ちょっとしたアレンジでも従業員のモチベーション向上や企業イメージの統一につながり、結果的にブランド力を高めることができます。

小ロット対応の柔軟さ

ユニフォームをオーダーメイドする場合、大量発注が必要と思われがちですが、パターンオーダーは比較的少数ロットから対応可能なケースが多いのも利点です。小規模な企業や従業員数が限られている部署でも導入しやすく、必要な分だけ生産できるため無駄な在庫を抱えるリスクを減らせます。また、部署ごとにカラーを変えるなど、少量多品種の対応もしやすいため、柔軟な運用が可能です。規模の大小にかかわらず導入できる点は、多くの企業にとって大きな安心材料になります。

パターンオーダーのデメリット

体型補正の限界

パターンオーダーは既存の型紙をベースに調整するため、標準的な体型であれば十分に対応可能ですが、大きく体型が異なる人にはフィットしにくいという課題があります。肩幅や背中の丸み、左右のバランスなど、細かい体型のクセまでは反映しにくいのです。そのため「既製品よりは合うが、フルオーダーほどの着心地は得られない」というケースも少なくありません。特に作業着は長時間の着用や激しい動きを伴うことが多いため、細部までこだわりたい人には物足りなさを感じさせることもあります。

デザイン自由度の制約

パターンオーダーは型紙があらかじめ決まっているため、シルエットや基本デザインを大幅に変更することはできません。例えば「ポケットの位置を変えたい」「全く新しいシルエットにしたい」といった要望は難しく、選べる範囲が限定的です。カラーや素材、ロゴの配置といった調整は可能ですが、あくまでベースの型紙の枠に収まる範囲に留まります。フルオーダーに比べるとどうしても自由度は低いため、独創性を前面に出したい企業にとっては制約が大きな不満につながることもあります。

イメージとのギャップ

パターンオーダーではサンプルやゲージ服を試着してサイズや雰囲気を確認できますが、完成品が必ずしもそのままの印象で仕上がるとは限りません。特に素材の質感や色味は、照明や環境によって見え方が変わり、実物が想像と異なるケースもあります。また、調整可能な範囲が限られているため「少し違う」と感じても修正が効かない場合があります。完成品を受け取った際に理想とのギャップが生じるリスクは、既製品とフルオーダーの中間にあるパターンオーダーならではのデメリットといえるでしょう。

既製品よりコスト・納期がかかる

既製品と比較すると、パターンオーダーはやはりコストや納期の面で負担が大きくなります。型紙を新しく起こすわけではないためフルオーダーほどではありませんが、サイズ調整やオプション指定などの工程が追加される分、既製品を購入するよりも高額になり、納期も長めになります。すぐに必要な場合やできるだけ安く揃えたい場合には不向きです。つまり「費用と時間のバランスをどこまで許容できるか」が導入を検討するうえでの重要なポイントとなります。

パターンオーダーでユニフォームを作るときの流れ

ヒアリングと要望整理

最初のステップは、企業の業種や作業内容、ユニフォームに求める機能を確認するヒアリングです。暑さや寒さ、汚れやすさ、安全基準といった作業環境の条件を踏まえ、どのような素材や仕様が適しているかを整理します。また、従業員の体型や着心地に関する要望、企業として表現したいイメージカラーやデザインの方向性を明確にすることも重要です。この段階で目的を具体的にすることで、後の工程がスムーズに進み、完成品の満足度を高めることができます。

パターンとサンプルの選定

次に行うのが、既存の型紙(パターン)やサンプルの中から、最も理想に近いものを選ぶ作業です。実際にサンプルやゲージ服を試着してみることで、サイズ感やシルエット、動きやすさを確認できます。この工程は、カタログや写真だけでは分かりにくい細かな違いを把握するために欠かせません。複数の候補を比較検討することで、現場での使いやすさやデザインの印象を客観的に判断でき、最終的に最も適したベースを決定できます。

調整項目の決定

ベースとなるパターンが決まったら、次は細部の調整を行います。丈や袖、ウエストなどのサイズ調整に加え、使用する生地の種類や厚さ、色合いを決定します。さらに、ロゴの位置、ポケットの数や形、反射材や補強布といったディテールの有無もここで決めるポイントです。オプションをどう組み合わせるかによって、見た目の印象や機能性が大きく変わるため、企業のブランドイメージと作業環境の両面を考慮したバランスの取れた調整が求められます。

見積もりと発注

仕様が固まった段階で、メーカーや業者から見積もりが提示されます。ここでは単価だけでなく、最小発注ロットや追加費用、納期を総合的に確認することが重要です。オプションや特注素材を選んだ場合は追加料金が発生するため、費用対効果をよく検討する必要があります。予算に合わせた調整を行い、納期や数量に納得したうえで正式に発注します。計画的に進めることで、無理なくスケジュールに沿った導入が可能となります。

制作・縫製工程

発注が完了すると、工場での制作・縫製が始まります。既存の型紙を活用するため効率的に進められますが、選んだ仕様やオプションに応じて工程が増えることもあります。場合によってはサンプルの中間確認や修正依頼が可能なこともあり、仕上がりの品質をより高めるための重要なプロセスとなります。特に作業着は耐久性や機能性が求められるため、縫製の強度や仕上げの丁寧さなども意識して確認しておくと安心です。

納品とアフターフォロー

完成したユニフォームは指定された数ごとに納品されます。実際に着用してみると、サンプル段階では気づかなかったフィット感や使用感が分かることもあります。必要に応じてサイズの微調整や追加発注を行える場合があるため、アフターフォロー体制の有無も重要なチェックポイントです。また、長期的に使用するなかで補修や交換が必要になることもあるため、継続的な対応が可能な業者を選ぶと安心して運用できます。

まとめ

パターンオーダーは、既製品以上の快適さとオリジナリティを持ちながら、フルオーダーほどのコストや時間を必要としない中間的な選択肢です。デザインの自由度や体型補正には限界があるものの、コストパフォーマンスや納期の面で多くの企業に適しています。

自社のブランドイメージを表現したユニフォームは、従業員のモチベーションを高め、企業全体の印象向上にもつながります。機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナル作業着を導入することで、働きやすさと企業価値の両立をぜひ実現してみてください。

オリジナル作業着製作会社3選

これら3社の対応地域は全国のため、ぜひ地方の企業も依頼してみてください。

参照元:中外産業公式サイト

https://www.chugai-sangyo.co.jp/case/

- マタニティ用をはじめ、女性用作業着の事例多数

- 「職場の快適を支える」をモットーにちょっとした要望も採用

参照元:オーダーユニフォームカンパニー公式サイト

https://ouc-harada.jp/case/

- 「誇りを纏う」をモットーに、400社以上に導入

- 経験を積んだデザイナー・パタンナーがデザイン性×機能性の融合を叶える

こだわる

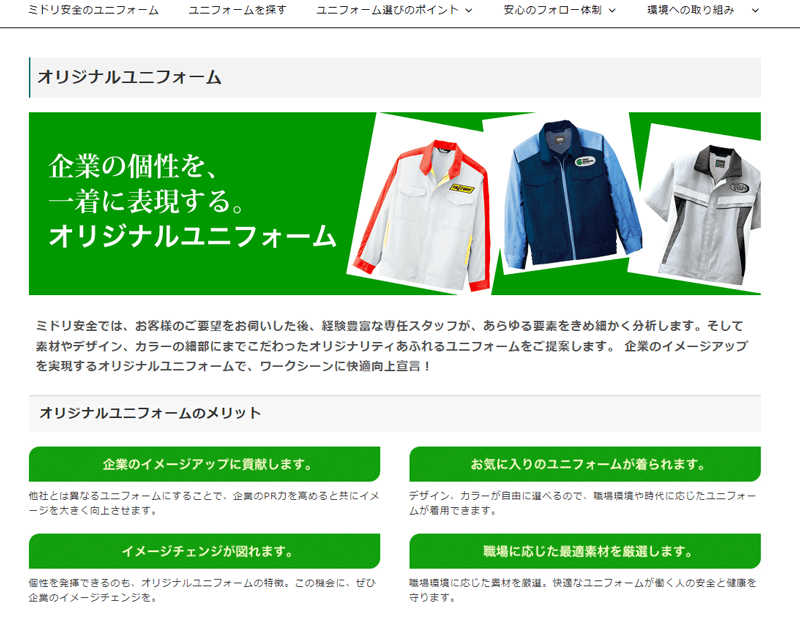

参照元:ミドリ安全公式サイト

https://midori-uniform.jp/select/original/

- 静電気による災害を防ぐため静電気試験室導入で帯電研究を推進

- 専門スタッフ常駐型の安全衛生管理教育を実施

2022/7/15時点、Googleにて「オリジナル作業着」「作業着 オーダーメイド」「作業着 フルオーダー」「オリジナル 作業服」「作業着 オーダー」と検索して表示された50社のうち、

公式HPに以下の条件が明記されている40社をピックアップ。

・現場作業着の取り扱いがある

・最小ロット数が200ロット以下(約100名分)または「小ロット対応可能」の旨

・アフターサポートあり

そのうちこだわりオリジナル作業着を依頼できる会社として、以下3社を選出しています。

・「女性もかっこいいにこだわる」・・・女性のための作業着製作事例が複数ある中外産業を選出

・「企業ブランディングの体現にこだわる」・・・オリジナル作業服を「ブランディングウェア」という呼称で商標登録(※)しているオーダーユニフォームカンパニーを選出

・「高い安全性にこだわる」・・・自社で静電気試験室を持ち、安全と品質の向上を目指すミドリ安全を選出